CARACTERES BOTANIQUES

Aphania senegalensis est un arbuste de 5 à 10 m de haut, à fût court droit très branchu et à cime dense serrée et ovoïde (Cayor) ou ample et étalée (Casamance). L’écorce est grise et rugueuse.

Les feuilles alternes sont facilement identifiables à leurs deux paires de folioles opposées, la première étant insérée très près du rameau. Les folioles elliptiques font 8-15 cm de long sur 3-6 cm de large. Les jeunes rameaux ont une pubescence roussâtre.

Les inflorescences sont en panicules verdâtres terminales. Les boutons floraux sont globuleux, vert glabres, très courtement pédicellés et articulés près du rachis. Leurs fleurs sont petites, verdâtres et à sépales ciliés. Elles renferment 7 à 8 étamines à filets velus et un ovaire à deux carpelles coalescents.

Les fruits disposés en grappes sont ovoïdes de 1 à 2 cm de long, rouges à maturité. Parfois elles sont accolées par deux, mais avec fréquemment un carpelle avorté à la base. La pulpe est fine (0,3 à 0,5 mm). Elle entoure un gros noyau. L’endocarpe est cassant et renferme une amende blanchâtre entourée d’un épisperme marron. Les fruits mûrissent d’avril à juin. (fig. 1 et fig. 2)

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

C’est un arbuste présent sur toute la façade atlantique, de Saint-Louis à Ziguinchor. Cependant, il est très commun dans le Cayor, plus disséminé dans le Sine, les îles du Saloum et la Casamance maritime. De même, il se trouve fréquemment dans les Niayes et affectionne les terrains humides, les bords des rivières et les galeries forestières de la Casamance. On le trouve aussi, mais plus rarement, dans les galeries soudaniennes, les ravins et éboulis du Sénégal oriental, les rebords de carapaces ferrugineuses.

TRA VAUX SUR LA PHARMACOLOGIE

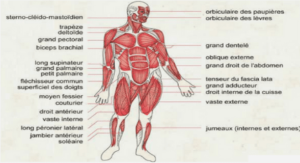

CHEY ALIER [5], signale la présence dans la graine d’une saponine douée d’un pouvoir hémolytique assez important. Chez l’animal de laboratoire, elle agit comme destructeur de la vitalité cellulaire des tissus avec lesquels elle se trouve en contact. Une solution de saponine à 1 % appliquée sur un muscle strié provoque rapidement une rougeur et cies contractions persistantes puis une inexcitabilité aboutissant à la paralysie si la dose est élevée. Sur l’intestin, elle entraîne des lésions importantes avec une congestion généralisée et un épaississèment de la muqueuse.

TOXICITE

En 1895, le Père SEBIRE [20] écrivait : «Le cerisier du Cayor croît un peu partout. Le fruit a une saveur douce, vineuse, assez agréable, mais la graine et les feuilles tuent les moutons et les chevaux qui en mangent … Les hommes qui mangent beaucoup de noyaux sont comme enivrés et peuvent en mourir. Le lait en serait le contrepoison».

Selon KERHARO [14], la grande toxicité des graines de Aphania senegalensis est unanimement signalée. On déplore les morts d’enfants et d’animaux après consommation et on les juge d’autant plus dangereuses que le fruit qui le contient (la cerise du Cayor) est comestible et à même une saveur très agréable, malgré une légère astringence.

En raison des intoxications dues à la plante, certains envisageaient la destruction pure et simple de l’espèce. Mais en 1909, un rapport rédigé par TEPPAZ, suite à des expériences faites sur les animaux, conclut que :

– les fruits sont toxiques à l’exclusion des autres parties comestibles de l’arbre (feuilles, jeunes branches).

– la partie toxique du fruit est l’amande. La pulpe, la coque et l’épiderme de l’amande ne jouent aucun rôle dans les intoxications.

– le principe toxique n’est pas l’acide cyanhydrique comme l’ont soupçonné les botanistes. Ce serait très probablement un alcaloïde qui se combine à chaud seulement avec l’acide sulfurique pour former un sel soluble dans l’eau. Cet alcaloïde existe en quantité relativement considérable puisqu’il suffit de 1 OO g d’amande pour tuer un animal par voie digestive et de l’extrait 50 à 60 g par voie sous cutanée ou intra péritonéale [ 14].

La même année, CHEVALIER [5] montre que les graines renferment 1 % de saponine. Cette saponine est très altérable et perd facilement une partie de ses propriétés toxiques lorsqu’elle est extraite à une température trop élevée.

GENERALITES SUR LES ANTALGIQUES ET LES ANTIINFLAMMATOIRES

DEFINITION DE LA DOULEUR

La douleur est une sensation d’inconfort et de malaise qui entraîne 1 ‘éveil et la focalisation de ! ‘attention sur le point algogène. Elle peut apparaître à la suite d’une inflammation, d’une infection locaJe, d’une contracture musculaire, d’un spasme vasculaire ou d’une atteinte cancéreuse [7]. Selon la définition de l’lntemational Association for the Study of Pain (IASP), la douleur est « une expérience sensorielle: et émotionnelle désagréable liée à des lésions tissulaires réelles ou potentielles ou décrites en des termes évoquant de telles lésions ».

La douleur est un symptôme subjectif commun à de nombreuses pathologies et omniprésent lors de la fin de vie des patients. La subjectivité de ce symptôme le rend inaccessible à une évaluation directe par autrui et donc difficile à appréhender et à quantifier par le f11érapeute [3].

On peut caractériser la douleur par son profil évolutif:

• la douleur aiguë : c’est un symptôme, une sensation déclenchée par le système nerveux pour alerter l’ensemble de l’organisme et évoluant depuis moins de trois mois.

• la douleur chronique : au delà de trois à six mois, la douleur persistante et rebelle aux traitements usuels est dite chronique.

Pour conduire son traitement, la douleur doit être considérée comme un phénomène complexe revêtant un aspect multidimensionnel (sensoriel, affectif émotionnel, cognitif et comportemental). La douleur peut aussi se catégoriser en utilisant les informations apportées par la neurophysiologie :

• douleurs par excès de nociceptioo : dues à des lésions des tissus périphériques· provoquant un excès d’influx douloureux dans le système nerveux, il y a une stimulation excessive des nocicepteurs périphériques.

Correspond .aux douleurs habituelles des brûlures, des traumatismes, des suites d’une opération et d’un grand nombre de maladies, entraînant soit des douleurs aiguës (pathologies postopératoires, traumatiques, infectieuses, dégénératives), soit des douleurs chroniques.. (pàthologieslésionnelles persistantes plus ou moins évolutives).

Effets indésirables du paracétamol

Globalement: le paracétamol est bien toléré, notamment au plan digestif. Ses effets indésirables aux doses usuelles sont rares, le légitimant comme antalgique de première intention chez l’enfant ou le nourrisson. L’utilisation chez la femme enceinte ou allaitante est possible.

Surdosage au paracétamol : La survenue d’hépatites graves se situe habituellement autour de la dose de 10 à 15 g en prise unique chez l’adulte.

Cependant chez les patients présentant un déficit en gluthation (dénutris, alcooliques chroniques, femme enceinte) et chez les patients traités par inducteurs enzymatiques (rifampicine, phénobarbital, carbamazépine, phénytoïne) la dose toxique est abaissée à 5 g. Le traitement, réalisé en milieu spécialisé, comprend une évacuation gastr1que et la neutralisation du métabolite hépatotoxique par un antidote: la N acétylcystéine, précurseur du gluthation et donneur de radicaux thiols, SH. L’adaptation et la poursuite du traitement par N acétylcystéine se fait en fonction del la paracétamolémie, dont la gravité est évaluée par le nomogramme de Prescott (courbes de paracétamolémie ).

Les manifestations cutanées sont rares: rash avec érythème, urticaire accompagné ou non de prurit.

Les manifestations hématologiques sont exceptionnelles: thrombopénie immunoallergie, anémies hémolytiques.

La toxicité hépatique à dose thérapeutique est exceptionnelle et peut survenir en cas d’atteinte hépatique antérieure, chez les grands alcooliques chroniques, en de mineurs en raison d’une faible affinité pour les récepteurs morphiniques.

L’effet antalgique est donc moindre que celui de la morphine et les effets indésirables sont moins importants.

Agonistes partiels et agonistes antagonistes

A l’inverse de la morphine, ils exposent à l’effet plafond (à partir d’un seuil, l’analgésie n’augmenteplus avec l’augmentation des doses) et l’administration d’agonistes antagonistes encore appelés agonistes 1nixtes peut provoquer un syndrome de sevrage chez des patients préalablement traités à la morphine.

Agoniste partiel : la buprénorphine

La buprénorphine, Temgésic est plus puissante que la morphine mais son efficacité thérapeutique est moindre en raison du caractère partiel de l’agonisme.

Cependant la 1 iaison de la buprénorphine aux récepteurs m est si forte que la Naloxone, en cas de surdosage, est peu efficace.

Effets indésirables

Ce sont les mêmes que les opioïdes forts, à quelques exceptions prés.

Antagonistes purs

La Naloxone (NARCAN®) est le type même de l’antagoniste pur spécifique et compétitif des opiacés. Elle ne possède aucune propriété agoniste et son indication préférentielle est le traitement des intoxications aiguës par des opiacés (sauf en cas d’intoxication par la buprénorphine où on lui préfère le doxapram) : 0,4 mg par voie intraveineuse puis 0, 1 mg par voie intraveineuse jusqu’à la reprise d’une ventilation efficace. Elle est utilisée également dans le diagnostic différentiel de certains comas toxiques.

Effets secondaires

Les effets secondaires d’un traitement par glucocorticoïdes se rencontrent surtout en cas de traitement prolongé (plusieurs semaines, voir plusieurs années). Ils peuvent être empêchés par certaines précautions (voir paragraphe suivant).

Les effets secondaires principaux sont :

• Troubles métaboliques : rétention hydro sodée, hypokaliémie, alcalose, ostéoporose (par augmentation du métabolisme protéique dans les os), fractures, retard de croissance (enfant), retard de cicatrisation.

• Troubles endocriniens : dérégulation de la synthèse naturel le de glucocorticoïdes à la fin du traitement, troubles rdu cycle menstruel (règles irrégulières), apparition (ou aggravation) d’une acné, hypertrichose, fragilisation cutanée, ecchymoses.

• Troubles digestifs : aggravation d’un ulcère gastro-duodénal (les glucocorticoïdes augmentent la sécrétion d’acide par l’estomac), hémorragie digestive en cas d’ulcère très profond pancréatite aiguë.

• Troubles psychiques : euphorie, excitation, confusion.

• Aggravation d’états infectieux : réveil du virus de la varicelle (d’où un zona), réveil de tuberculose, réveil de toxoplasmose, mauvaise lutte contreles états viraux en général (herpès, hépatite, etc.)

Précautions d’emploi

Les précautions d’emplois sont donc systématiques dans les traitements longs, à dose élevée. Dans ce cas, on prescrit les mesures suivantes :

Régime alimentaire et supplémentations.

• régime pauvre en sel et en glucides, riche en protéines

• apports de potassium

• apports de calcium (prévention des fractures)

• apports de vitamine D (même remarque)

Bilan avant de débuter le traitement

Par ailleurs, il convient de toujours rechercher un ulcère (et de le traiter le cas échéant), des troubles psychiatriques, une ménopause, une hypertension (la rétention d’eau et de sodium liée aux glucocorticoïdes augmente le volumesanguin, et donc la tension), une infection virale ou bactérienne.

Pendant le traitement

• Surveiller la kaliémie (potassium dans le sang), natrémie (sodium dans le sang), le poids, la pression artérielle, l’état cutané, la glycémie, la tolérance et la bonne prise du traitement.

• Les glucocorticoïdes, pour mimer la libération naturelle de leur équivalent non synthétique, doivent être pris en une seule prise, le matin.

• En cas de stress (infection, opération chirurgicale, traumatisme): une augmentation des doses est indispensable (physiologiquement, ces états introduisent une augmentation des hormones surrénaliennes).

Fin du traitement

Afin d’éviter de perturber la synthèse naturelle de glucocorticoïdes par la glande surrénale, il faut toujours arrêter le traitement très progressivement si ce dernier a été prolongé : plusieurs paliers de 8 à 15 jours, en surveillant la fonction surrénalienne par des tests sanguins réguliers.

Contre-indications

Il n’existe aucune contre-indication formelle à une corticothérapie brève et vitale. Dans les autres cas, où les glucocorticoïdes peuvent être remplacés par d’autres médicaments, on évitera de les prescrire dans les circonstancessuivantes:

• grossesse, allaitement

• maJadie virale grave en évolution (herpès, zona, hépatite virale aiguë) car les glucocorticoïdes entrâment une baisse de l’inflammation et de l’immunité nécessaire à la lutte contre ces infections,

• ulcère gastro-duodénaJ en évolution (c’est-à-dire non traité),

• cirrhose sévère

• goutte

• états psychotiques

ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEROÏDIENS

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, souvent abrégés en AINS, sont des médicaments aux propriétés analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires.

Ils réduisent la douleur, la fièvre et l’inflammation.

Présentation

Ils représentent l’une des classes thérapeutiques les plus couramment utilisées dans le traitement de l’inflammation.

Ces AINS appartiennent à des classes chimiques très variées : salicylés, indoliques, pyrazolés, oxicams, propioniques, dérivés de l’acide phénylacétique.

TECHNIQUES D’EXPLORATION DES ACTIVITES ANTALGIQUE ET ANTI-INFLAMMATOIRE

MODELES D’ETUDE DE L’ACTIVITE ANALGESIQUE

TEST AL’ ACIDE ACETIQUE

Des contorsions caractéristiques sont obtenues en injectant par voie intra péritonéale à des souris, de l’acide acétique dilué. Des doses croissantes du produit à étudier sont administrées à des animaux répartis en lots. Après un temps convenable, de l’acide acétique leur est injecté et on compare le nombre de contorsions. Les produits qui possèdent les propriétés analgésiques entraînent une diminution significative du nombre de contorsions. Ce test utilise comme référence l’acide acétylsalicylique ou de la morphine [7].

RANDALL-SELLITO TEST

Les animaux utilisés sont des rats. Une injection d’une suspension à 20 o/o de levure de bière (O,lml) en sous cutanée est effectuée au niveau de la plante de la patte. L’extrait à étudier est administré une heure avant l’injection.

PLAQUE CHAUFFANTE

Des souris, d’un poids compris entre 20 et 25 g, sont réparties en six groupes de 1 O. Le test est pratiqué en 30, 60, 80, 120, 150 et 180 mn après administration de l’extrait du produit à étudier. La température de la plaque est maintenue à 56 ± 1°C.

Le procédé consiste d’abord à effectuer un test de contrôle pour déterminer la capacité de réponse des animaux qui se traduit par un saut ou un retrait de la patte. La sélection portera sur des souris qui donnent une réponse en dix secondes au stimulus thermique. Les animaux répartis en lots reçoivent des doses différentes du produit par voie orale. L~ temps de réaction esl mesuré 30 mn après administration de l’extrait (22].

PRESSION DE LA QUEUE

Des souris, d’un poids compris entre 20 et 25 g~ sont réparties en six groupes de 1 O. Le test est pratiqué en 30, 60, 80, 120, 150 et 180 mn après administration de l’extrait du produit à éLudier. Les produits de référence sont soit la morphine, soit l’acide acétylsalicylique. Des doses croissantes du produü à étudier sont administrées par voie orale ou intra péritonéale. Le temps de réaction à la douleur induite par ta pression exercée sur la queue est mesuré pour chaque dose (19].

IMMERSION DE QUEUE

Les souris sont mises dans des boîtes à contorsions, la queue à l’extérieur est trempée dans un bain à 55°C. Les animaux sont répartis par lots de six et le produit testé est administré à des doses différentes pour chaque lot. Le test est pratiqué en 30, 60, 90,150 et 180 mn après administration. On mesure le temps de réaction en seconde par le retrait de la queue du bain à immersion [18].

ANTAGONISME PAR LA NALOXONE

La Naloxone est un antagoniste morphinique spécifique. Elle est injectée à la dose de 1 mg/kg par voie intra péritonéale à des souris 15 mn avant administration du produit dans Je but de déterminer si l’activité analgésique est d’origine centrale. Les animaux témoins reçoivent la Naloxone dans les mêmes conditions.

|

Table des matières

INTRODUCTION

PREMIERE PARTlE: ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

I. DESCRIPTION BOTANIQUE ET REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE LA PLANTE

1.1. SYNONYME

1.2. NOMS EN LANGUE NATIONALE

1.3. CARACTERES BOTANIQUES

1.4. REPARTITION GEOGRAPHIQUE

li. TRA VAUX REALISES SUR LA PLANTE

II.1. TRA VAUX SUR LA CHIMIE

Il.2. TRA V AUX SUR LA PHARMACOLOGIE

JI.3. LA TOXICITE

Il.4. EMPLOIS DE LA PLANTE

III. GENERALITES SUR LES ANTALGIQUES ET LES ANTIINFLAMMATOIRES

Ill .1. DEFINITION DE LA DOULEUR

IIl.2. LES ANTALGIQUES

111.2.1. LES PALIERS DE L’OMS

ffi.2.2. LES ANTALGIQUES DE NIVEAU 1

Ill.2.2.1. Mécanisme d’action

IIl.2.2.2. L’aspirine

III.2.2.3. Les autres AINS employés comme analgésiques

IIl.2.2.4. Les effets indésirables des AINS et de l’aspirine

lll.2.2.5. Le paracétamol

IIl.2.2.6. Effets indésirables du paracétamol

IIl.2.3. LES ANTALGIQUES DE NIVEAU 2

lli.2.3.1. la codéine

Ill.2.3.2. le dextropropoxyphéne

111.2.4. LES ANTALGIQUES DE NIVEAU 3

111.2.4.1. agonistes purs et complets

Ill.2.4.1.1. La morphine

1112.4.1.2. Les autres agonistes purs et complets

ITI.2.4.2. agonistes partiels et agonistes antagonistes

Ill.2.4.2.1. agoniste partiel: buprénorphine

JII2.4.2.2. les agonistes antagonistes

111.2.4 2.3. les effets indésirables

III.2.4.3. antagonistes purs

IIl.2.5. LES MEDICAMENTS ADJUVANTS OU CO-ANALGESIQUES

III.3. lNFLAMMA TION ET MEDICAMENTS ANTI-INFLAMMATOIRES

Ill.3.1. DEFINITION ET MECANISME DE L’ INFLAMMATION

IIJ.3.2. LES MEDICAMENTS ANTI-INFLAMMATOIRES

rn.3.2.1. les glucocorticoïdes

III.3.2.2. les Anli-Inflamniatoires Non Stéroïdiens (AINS)

IV. TECHNIQUES D’EXPLORATION DES ACTIVITES ANTALGIQUES ET ANTJ INFLAMMATOIRES

IV.l. MODELES D’ETUDE DE L »ACTIVITE ANALGESIQUE

IV.l.l. TEST A L’ACIDEACETIQLE

IV. l.2. RANDALL-SELLITO TEST

IV.1.3. PLAQUE CHAUFFANTE

IV .1.4. PRESSION DE LA QUEUE

IV.1.5. IMMERSION DE QUEUE

IV. l .6. ANTAGONISME PAR LA NALOXONE

IV. l. 7. TECHNIQUE D’AMOUR ET SMITH

IV.2. MODELES D’ETUDE DE L’ACTIVITE ANTI-INFLAMMATOIRE

IV.2.1. TEST DE L’ERYTHEME CUTANE AUX UV CHEZ LECOBAYE

IV.2.2. TEST DE PERMEA13J,ITE CHEZ LE LAPIN

IV .2.3. TEST DE GRANULOME A LA CARRAGENINE CHEZ LE RAT

IV.2.4. ŒDEME DE L’OREILLE DE SOURIS A L’HUILE DE CROTON

lV.2.5. ARTHRITE AL’ ADJUVANT DE FREUD

IV.2.6. ŒDEME A LA CARRAGENlNE SELON WlNTER

DEUXIEME PARTIE: ETUDE EXPERIMENTALE

CHAPITRE I: MATERIELS ET METHODES

I.1. MATERlELS

1.1.1. MATÉRIEL VÉGÉTAL

l.1.2. ANlMAUX

I.1.3. MATÉRIELS DE LABORATOLRE

Ll.3. l. matériels utilisés pour le screening chimique et l’extraction

1.1.3.’.2. matériels et réactifs pour l’étude de l’activité analgésique

1.1.3.3. matériels et réactifs pour l’étude de l’activité anti-inflammatoire

1.2. METHODES

1.2. l. EXTRAC1 ION POUR TESTS PHARMACOLOGIQUES

1.2.2. CRIBLAGE CHIMIQUE

I.2.2. l. recherche des hétérosides anthracéniques

1.2.2.2. recherche des hétérosides fiavoniques

1.2.2.3. recherche des saponosides

1.2.2.4. recherche des tanins

I.2.2.5. recherche des hétérosides cardiotoniques

I.2.2.6. recherche des alcaloïdes

l.2.3. ESSAIS PHARMACOLOGIQUES

I.2.3 .1. étude de r activité analgésique

1.2.3.2. étude de l’activité anti-inflammatoire

I.2.4. ANALYSE STATISTIQUE

CHAPITRE Il: RESULTATS ET DISCUSSION

IT.l. RESULTATS

Il 1.1. RENDEMENT DE L’EXTRACTION

Il.1.2. RESULTATS DU CRIBLAGE CHIMIQUE

Il.1.2. l. résultat de la caractérisation des anthracénes

Il.1.2.2. résultat de la caractérisation des flavonoïdes

II.1.2.3. résultat de la caractérisation des tanins

Il.1.2.4. résultat de la caractérisation des saponosides

II.1.2.5. résultat de la caractérisation des alcaloïdes

Il. l .2.6. résultat de la caractérisation des cardiotoniques

ll.1.3. RESULTATS DES ESSAIS PHARMACOLOGfQUES

Il. J .3.1. résultat de l’étude de l’activité analgésique

ILI .3.2. résultat de l’étude de l’activité anti-inflammatoire

II.2. DISCUSSION

CONCLUSION

BIBLIOGRAPIBE

ANNEXES