Les conditions de réussite du développement durable

Le développement durable propose un modèle de croissance et d’activité humaine qui inclut explicitement les considérations environnementales et le principe d’une allocation et d’une utilisation des ressources. Pour maintenir ou plutôt accroître le bien être en songeant à celui des générations futures, plusieurs conditions existent.

a) Relance de l’économie : Ceci consiste à augmenter le niveau e vie des personnes, améliorer leur pouvoir d’achat. Il faut noter quand même que la croissance économique ne peut être profitable si elle épuise partiellement ou totalement le capitale naturel de la société ou si elle impose à d’autres membres de cette société le coût de réparation du capital naturel qu’elle est exploitée au-delà de ces capacités et limites. Cette relance économique permet de répondre au besoin essentiel de l’emploi, d’alimentation, d’énergie, d’eau et d’assainissement par la population. Mais pour assurer la durabilité du développement, il est nécessaire d’induire une modification qualitative à la croissance et d’affecter des ressources financières à la protection de l’environnement. Ceci est un investissement productif puisqu’il aide à exploiter rationnellement et à conserver les ressources de manière durable.

b) Maîtrise de la croissance démographique : Selon Malthus (1766-1834), le nombre de la population augmente suivant une progression géométrique alors que la croissance une progression arithmétique. La restriction des naissances devient une condition nécessaire pour assurer à la population une situation acceptable quant à leur niveau de vie pour qu’elle ne comble pas par un manque du capital naturel. La maîtrise de la croissance démographique est importante pour assurer une exploitation équilibrée et rationnelle de l’environnement. Elle permet que la base des ressources naturelles de la terre aile reste suffisante pour subvenir aux besoins des générations présentes et futures.

c) Conservation et développement de la base des ressources : Une exploitation rationnelle peut être considérée comme l’utilisation progressive de ressources qui respecte leur fonction écologique et sans dépasser leur capacité de reconstitution. Elle recouvre la notion de conservation. Les ressources ont un rendement maximum quand elles sont bien gérées lors qu’elles constituent à l’équilibre écologique et lors qu’elles sont utilisées de manière durable et que leur spécificité écologique est respectée. Alors, il faut conserver et développer la base de ressources pour assurer un développement contribuant à la production du bien être et répondant aux besoins actuels sans entraver l’aptitude à répondre aux besoins des générations futures. Cette conservation suscite l’encouragement du changement technique c’est-à-dire la recherche et l’utilisation de nouvelle technologie et méthode qui permettent de réduire les impactes négatifs de la croissance sur l’environnement. Elle va de pair avec la recherche de matériaux de remplacement et de technique de réutilisation et de recyclage des ressources.

d) Alliance entre environnement et économie dans la prise de décision : L’interdépendance entre l’environnement et la croissance économique est irréfutable si on veut assurer un développement durable. Il faut noter que non seulement l’environnement se détériore sous l’effet d’une croissance rapide mais que la croissance elle-même se heurte à des contraintes environnementales. Lors des prises de décision, il faudrait alors procéder à des arbitrages pour résoudre les conflits entre les priorités environnementales et économiques. Si on n’arrive pas à concilier les différents objectifs dans le but d’assurer un développement durable, les droits et les besoins éventuels des générations futures doivent impérativement y figurer.

Les facteurs défavorables à la croissance verte

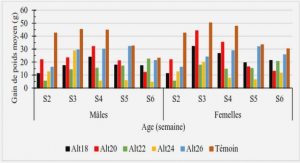

Diverses contraintes peuvent empêcher l’émergence d’une croissance verte. Ces contraintes varient d’un pays à l’autre et en fonction des problèmes d’environnement particuliers qui se posent. Le graphique 1 propose un cadre de diagnostic pour identifier les principales contraintes qui s’opposent au verdissement de la croissance. Celles-ci sont caractérisées comme des facteurs qui limitent le rendement de l’innovation et des investissements « verts », c’est-à-dire le rendement d’activités qui peuvent favoriser la croissance économique et le développement tout en assurant que les actifs naturels continuent de fournir les ressources et les services environnementaux dont dépend notre bien-être. Ces contraintes se répartissent en deux catégories :

La première est le faible rendement économique global, qui englobe les facteurs créant de l’inertie dans les systèmes économiques (c’est-à-dire les obstacles fondamentaux au changement et à l’innovation) et les contraintes tenant aux capacités, ou facteurs de « faible rendement social ».

La seconde est la faible appropriabilité des rendements, lorsque les défaillances du marché et de l’action publique empêchent les populations de profiter pleinement de la valeur des activités moins nocives pour l’environnement et de l’utilisation plus efficace des ressources.

On peut citer les subventions aux combustibles fossiles (défaillance de l’action publique), ou l’absence d’incitations à construire des bâtiments économes en énergie (incitations divergentes) ou à réduire la pollution de l’air (externalités négatives). Le faible rendement économique qui est fonction de l’inertie limite l’expansion des techniques de production, technologies et habitudes de consommation nouvelles ou innovantes. Ces contraintes faisant obstacle à l’innovation verte sont un mélange de défaillance du marché et d’imperfection du marché. Les faibles rendements de la R-D représentent une défaillance du marché. Les effets de réseau (tels que les obstacles à l’entrée résultant de rendements croissants à l’échelle dans les réseaux) et le biais du marché en faveur des technologies existantes sont des exemples d’imperfection du marché. On peut citer comme exceptions certains cas de défaillance de l’action publique dus à des tentatives faites pour corriger ces défaillances du marché (obstacles réglementaires à la concurrence et monopoles publics dans des industries de réseau, par exemple). Un « faible rendement social » implique l’absence de conditions propres à accroître le rendement des activités à faible impact environnemental. Cette contrainte limite la possibilité pour les consommateurs et les producteurs de choisir des activités « vertes ». Une infrastructure déficiente dans les secteurs de l’électricité ou de l’assainissement, par exemple, peut conduire à l’utilisation de combustibles très polluants et à une production inefficiente d’électricité ou entraîner une pollution des eaux. Il peut aussi y avoir une faiblesse du capital humain qui fait que les gens ne savent pas qu’il existe d’autres sources d’énergie ou que le savoir-faire technique pour déployer ces dernières est insuffisant. Par ailleurs, à des niveaux de développement peu élevés, un mélange d’infrastructure déficiente, de manque de capital humain et de médiocre qualité institutionnelle peut créer une forte dépendance à l’égard de l’extraction des ressources naturelles et une faible incitation à faire un meilleur usage de ces ressources, par exemple en appliquant une gestion durable des forêts. Ces contraintes reflètent tout à la fois des défaillances de l’action publique, des défaillances du marché et des imperfections du marché. Les catégories de contraintes décrites dans le graphique 1 ne sont pas toujours dissociables. Il y a, par exemple, des chevauchements entre défaillances du marché et défaillances de l’action publique. L’insuffisance de la protection assurée par les droits de propriété est dans bien des cas une défaillance du marché, mais elle est classée comme défaillance de l’action publique en raison de l’inefficacité, ou de l’absence d’intervention, en vue de corriger ces défaillances notoires dans des cas tels que la surpêche. De même, l’incertitude réglementaire constitue un obstacle majeur aux actions privées visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre même si des émissions excessives de GES résultent essentiellement d’une défaillance du marché.

Innovation verte

L’innovation sera un moteur déterminant dans la mise en place d’économies vertes et la création d’emplois. Les politiques d’accélération du développement et de la diffusion des technologies propres, ainsi que la connaissance associée seront une autre partie essentielle de cet ensemble de politiques. Comme l’indique la Stratégie de l’OCDE pour l’innovation, il faudra agir sur plusieurs fronts, notamment en faisant appel aux outils basés sur les prix et à des mesures d’incitation destinées aux entreprises qui s’engagent dans des activités vertes, et en intervenant au niveau des marchés publics et du financement de la recherche fondamentale. L’élimination des obstacles aux échanges de technologies propres et à l’entrée de nouvelles entreprises, de même que l’amélioration des conditions d’entrepreneuriat, seront deux éléments essentiels, sachant que les innovations les plus radicales sont souvent à mettre au compte de jeunes entreprises. Il est également nécessaire de dynamiser et d’élargir la coopération multilatérale dans le domaine de la science, de la technologie et de l’innovation. Les responsables industriels et politiques envisagent de plus en plus l’innovation comme un levier essentiel pour faire évoluer radicalement les pratiques et performances des entreprises dans le sens de l’environnement. L’amélioration permanente de l’efficience économique et environnementale occupe une place importante dans les efforts déployés sur la voie d’une économie verte, et il est important d’assurer la diffusion des meilleures technologies disponibles. Toutefois, il est également indispensable d’inventer de nouveaux biens et services ainsi que de nouveaux modes de consommation et d’élimination des produits. L’accès aux financements est un des obstacles majeurs à l’innovation tirée par les entreprises L’innovation verte est par nature risquée et les investissements peuvent exiger un horizon à long terme. Les pouvoirs publics peuvent prendre des mesures pour permettre aux petites entreprises nouvelles et innovantes d’accéder plus facilement à l’emprunt et à des fonds propres. Des mécanismes de mutualisation des risques avec le secteur privé pourraient être envisagés dans ce cadre. Pour ouvrir la voie à l’innovation verte les pouvoirs publics doivent agir sur plusieurs fronts, et devront pour ce faire s’appuyer sur un solide cadre d’action général pour l’innovation, comme l’indique la Stratégie de l’OCDE pour l’innovation. Il leur faudra en l’occurrence faire jouer différents moyens d’action notamment des écotaxes et diverses mesures d’incitation prévoyant par exemple des crédits d’impôt pour la R&D ou des subventions directes aux entreprises qui s’engagent dans des activités vertes, et intervenant au niveau des marchés publics et du financement de la recherche fondamentale.

La défaillance du pouvoir public

Le processus de dégradation vient en partie de la défaillance de l’administration publique. En fait, les changements apportés par cette dernière ont été mal compris par la population. La démocratie et la décentralisation ont été considérées comme l’abandon de l’Etat aux affaires locales, et souvent la démocratisation est interprétée de libéralisation individuelle ou collective débordée. L’incompréhension entre l’Etat et la population a provoqué un comportement de non respect des lois au niveau de cette dernière. Comme exemple, la superficie de terres incendiées a augmenté durant l’année 2009 alors qu’elle a connue une baisse tendancielle entre 2005 et 2008.

|

Table des matières

INTRODUCTION

PARTIE I: Approche théorique

CHAPITRE I : Les concepts fondamentaux

Section 1 : Contexte du développement durable

Section 2 : Généralité sur la croissance verte

CHAPITRE II : La croissance verte et le développement durable

Section 1 : Les facteurs favorables

Section 2 : Les facteurs défavorables

PARTIE II : Etude de cas

CHAPITRE I : Contexte malgache

Section 1 : L’importance de la croissance verte pour Madagascar

Section 2 : Madagascar, économie perméable à l’innovation ?

CHAPITRE II : Conditions de la mise en place de la croissance verte

Section 1 : Mesures en faveur de la croissance verte

Section 2 : Limites de la croissance verte

CONCLUSION

Télécharger le rapport complet