Radiographie standard du bassin

Traitement de la fracture du bassin

Traitement médical

Il était systématique chez tous les malades à base d’antalgiques et d’anti-inflammatoire non stéroïdien. L’héparine de bas poids moléculaire a été prescrite chez tous les malades alités.

Traitement fonctionnel

Basé sur le repos au lit et le traitement médical, il a concerné 5 patients (33,3%) (Les observations n° 5, 6, 8, 13,15)

Traitement orthopédique

Quatre de nos malades étaient traités orthopédiquement soit 26,6%. Ce traitement a consisté en une traction continue chez 2 malades (observation 2 et 10), une traction transcondylienne fémorale chez un malade (observation 9) (photo n°20) et une décharge chez un malade (observation 12).

Le fixateur externe

Le fixateur externe a été indique chez 2 malades (13. 3%) pour des disjonctions pubiennes importantes (observation 7 et11) (photo 21et 22). Il a été réalisé en urgence chez les 2 malades.

Le traitement chirurgical

Le traitement par ostéosynthèse interne a été réalisé chez 4 malades (26,6%) :

observation n° 1 :

Mise d’une plaque vissée sur la crête iliaque gauche.

L’abord de la fracture a été fait par la voie de Smith Peterson centré sur la crête iliaque.

Observation n° 3

Vissage de la sacro-iliaque gauche.

Le malade a été installé en décubitus ventral avec un abord postérieur de la sacro-iliaque gauche .

Observation n° 4

Mise en place de 2 plaques vissées au niveau de la symphyse pubienne et de l’aile iliaque gauche .

Observation n° 7

Patient traité initialement par fixateur externe et repris après 6 mois pour vissage de la sacro-iliaque gauche .

Le traitement n’a pas été précisé dans le dossier dans un cas (observation 14).

Les suites postopératoires étaient simples chez tous les malades opérés et aucune complication postopératoire n’a été enregistrée.

Rappel anatomique et biomécanique

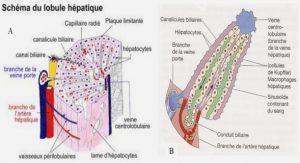

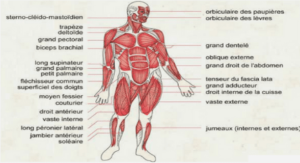

Le bassin présente une structure en anneau et se compose de trois os : le sacrum postérieurement et les deux os iliaques latéralement et en avant .

Le sacrum

Le sacrum résulte de l’union des cinq vertèbres sacrées et, de cette origine vertébrale, il conserve un trou vertébral appelé canal sacré dans lequel passent les nerfs sacrés et coccygiens.

Les rameaux antérieurs des nerfs sacrés sortent au niveau d’un alignement des trous présents à la face antérieure par paires nommées trous (Foramen) sacrés antérieurs .

L’os iliaque

L’os iliaque est constitué de l’union des trois centres d’ossification nommés ilion, ischion et pubis qui fusionnent au niveau du cartilage triradié vers l’âge de seize ans. Il a une forme grossièrement quadrilatère rétrécie en sa partie moyenne.

Le coccyx

Prolongeant le sacrum, il est constitué par la réunion de quatre à six vertèbres atrophiées. Il est aplati d’avant en arrière et a une forme triangulaire.

Les articulations et ligaments du bassin

L’articulation sacro-iliaque

Postérieurement, chaque os iliaque est uni au sacrum au niveau de l’articulation sacroiliaque qui comporte une synoviale entre deux larges surfaces articulaires. Ces dernières ont des contours irréguliers ce qui confie à l’articulation sacro-iliaque une stabilité intrinsèque. Cette articulation, avec l’appareil ligamentaire qui s’y rattache, forme le complexe sacro-iliaque.

La symphyse pubienne

La symphyse pubienne unit en avant les deux hémipelvis par l’intermédiaire d’un fibrocartilage, le disque interpubien qui est renforcé par des ligaments : antérieur dense, supérieur et inférieur. Seules les surfaces symphysaires des deux pubis sont encroûtées de cartilage hyalin.

Les rapports du bassin

La gravité des lésions du bassin est liée aux atteintes des structures qui sont située à l’intérieur du bassin ou qui le traversent, à savoir vessie, organes génitaux, rectum vaisseaux sanguins et nerfs.

Epidémiologie

Incidence

Les fractures du bassin représentent 5% environ de l’ensemble des fractures squelettiques. Et seulement 22% de ces fractures sont isolées. Elles sont présentes chez 20% des patients polytraumatisés avec une corrélation de leur survenue et du score de gravité du traumatisme (ISS : Injury severity score). Cette incidence est variable selon les études et se situe dans un intervalle de 1% à 10%. Elle est en augmentation croissante vu la fréquence élevée des accidents de la voie publique.

Age

La plupart des études rapportent une prédominance de ces fractures chez le sujet jeune actif. L’âge moyen varie selon les séries entre 30 et 36 ans.

Dans la série nationale de Grane portée sur 90 cas de fracture de bassin, l’âge des patients varie entre 15 et 80 ans avec une moyenne d’âge de 35,5 ans.

Dans les 2 séries de Tile l’âge moyen était respectivement 34,2 et 30,9 ans. Notre série également concorde avec la littérature, et l’âge moyen de nos malades est de 34,1 ans.

La compression antéropostérieure

Les forces de compression antéropostérieure entrainent une rotation externe de l’anneau pelvien.Les impacts postérieurs sur les épines iliaques postéro supérieures peuvent ouvrir la symphyse pubienne (diastasis ou disjonction symphysaire) et, si la force continue son action, il peut y avoir rupture des ligaments sacro-iliaques antérieurs et des structures extrinsèques, avec disjonction des articulations sacro-iliaques.

Les impacts antérieurs sur l’épine iliaque antéro supérieure ont le même effet tendant à ouvrir la ceinture pelvienne par l’avant. Les écrasements prolongés par charge lourde ou les compressions contre un obstacle rigide sont à l’origine de ces impacts antérieurs ou postérieurs, ainsi que les chocs frontaux subis par les piétons ou les motocyclistes en cas d’accident de la circulation.Les impacts par l’intermédiaire du fémur ont les mêmes conséquences. L’exemple classique est celui du motard dont la hanche est en abduction et rotation externe et qui heurte un obstacle du genou : la force ainsi appliquée par l’intermédiaire du fémur sur le cotyle va ouvrir le bassin par l’avant, provoquant souvent une fracture concomitante de l’acétabulum, ainsi qu’une possible luxation intrapelvienne de la tête fémorale .

Forces de compression latérale

Le traumatisme est appliqué latéralement sur le bassin avec un risque élevé de fracture de la région sacro-iliaque, de l’aile iliaque, des branches ilio- ou ischiopubiennes. À l’inverse du mécanisme par rotation externe, ces traumatismes ont tendance à fermer la ceinture pelvienne.L’impaction latérale entraîne une compression de l’hémibassin correspondant avec fermeture de l’articulation sacro-iliaque postérieure et éventuelle conjonction symphysaire, voire fracture autour du cadre obturateur.Cette impaction latérale peut avoir des conséquences sur l’hémibassin controlatéral :

Si l’hémibassin est fixé, on observe une compression de l’articulation sacroiliaque controlatérale et une aggravation de la conjonction symphysaire ;

Si l’hémibassin controlatéral est libre, on assiste à une ouverture de l’articulation sacro-iliaque controlatérale.

Ce sont les accidents de la circulation qui sont le plus fréquemment en cause dans ce mécanisme.

La tomodensitométrie pelvienne

L’examen tomodensitométrique (TDM) doit être réalisé précocement dans la prise en charge de ces blessés. C’est le moyen le plus précis pour décrire la lésion postérieure. Il permet la planification du traitement en fonction de la lésion et des particularités anatomiques du sujet.

La reconstruction parahorizontale parallèle au plan du plateau sacré est logique et intéressante car elle montre la translation antéropostérieure des fragments et la rotation horizontale du bassin. La reconstruction paracoronale perpendiculaire au plan du plateau sacré et passant par l’aileron dépiste le déplacement vertical et les anomalies dysplasiques du sacrum.

La reconstruction sagittale passant par la zone étroite de l’aileron explore les possibilités d’un vissage iliosacré. La reconstruction sagittale médiane donne le déplacement des fractures transversales hautes du sacrum et l’aspect du canal sacré. En effet, les fractures isolées du sacrum peuvent passer inaperçues en l’absence de lésion de l’arc antérieur.

Enfin, lorsque la coupe tomodensitométrique montre une translation antéropostérieure dans le foyer de fracture sacrée ou dans l’articulation iliosacrée ouverte, la lésion postérieure est complète et l’on peut craindre une instabilité verticale. Une lésion postérieure jugée complète expose le patient à une instabilité progressive en ascension lente de l’hémibassin.

|

Table des matières

INTRODUCTION

MATERIELS ET METHODES

I. Matériels

II. Méthodologie

III. Eléments d’interprétation des résultats

1- Résultats fonctionnels et sociaux

2- Résultats anatomiques

3- Résultats radiologiques

RESULTATS

I. Epidémiologie

1-Fréquence

2-Age

3-Sexe

4-Antécédents

II. Etiopathogénie

1- Etiologie

2- Mécanisme lésionnel

III. Diagnostic clinique

1- L’examen général

2-L’examen du bassin

2.1 Signes fonctionnels

2.2 Signes physiques

3- Les signes orientant vers une lésion associée

3.1 Signes pelviens

3.2 Signes extra-pelviens

III. Diagnostic paraclinique

1- Radiographie standard du bassin

2- La TDM pelvienne

3- Autres examens

4- Les lésions osseuses du bassin

4.1 Classification

4.2 Analyse radiologique

a. Fractures de type B

b. Fractures de type C

IV. Le bilan du polytraumatisme

1- Bilan

2- Résultats

V. Les complications précoces et lésions associées

1- Mortalité

2- Complications vasculaires

3- Complication urinaires

4- Complications génitopérineales

5- Complications viscérales et rectales

6- Complications neurologiques

7- Fractures associées

VI. Prise en charge thérapeutique

1- Prise en charge initiale

2- Traitement de la fracture du bassin

2.1 Traitement médical

2.2 Traitement fonctionnel

2.3 Traitement orthopédique

2.4 Le fixateur externe

2.5 Le traitement chirurgical

2.6 Traitement des fractures associées

VII. Résultats cliniques et radiologiques et évaluation des résultats

1- Résultats cliniques

2- Résultats radiologiques

3- Evaluation des résultats

3.1 Les résultats fonctionnels et sociaux

3.2 Les résultats anatomiques

3.3 Les résultats radiologiques

DISCUSSION

I. Rappel anatomique et biomécanique

1- Anatomie

2- Biomécanique

II. Epidémiologie

1- Incidence

2- Age

3- Sexe

II. Etiopathogénie

1- Etiologie

2- Mécanisme lésionnel

2.1 Compression antéropostérieure

2.2 Compression latérale

2.3 Cisaillement

2.4 Mécanisme combiné

2.5 Discussion

III. Diagnostic clinique

1- Examen général

2- Examen du bassin

2.1 Interrogatoire

2.2 Examen physique

IV. Diagnostic paraclinique

1- La radiographie standard

1.1 Bassin face

1.2 Les incidences de Pennal

1.3 Les incidences obliques

1.4 Profil du bassin

2- La TDM pelvienne

3- Autres examens

3.1 Echographie abdominale

3.2 L’artériographie

3.4 La phlébographie iliocave

3.5 L’urographie intraveineuse et l’urétérographie rétrograde

3.5 La TDM abdominale et l’uroscanner

3.6 La scintigraphie

V. Les lésions osseuses du bassin

1- Anatomie pathologique

1.1 Les lésions antérieures osseuses et symphysaires

1.2 Les lésions postérieures osseuses et articulaires

2- Classification

2.1 Historique

2.2 Classification

a. classification de Tile

b. classification de Tile modifiée par l’AO

2.3 Discussion

VI. Les lésions associées et complications précoces

1- Mortalité

2- Les complications vasculaires

3- Les complications urogénitales

4- Les complications neurologiques

5- Les complications viscérales et anorectales

6-Les fractures associées

VII. Prise en charge thérapeutique

1- Buts

2- Principes

3- Moyens

3.1 Moyens médicaux

a. La combinaison pressurisée

b. Le traitement médicamenteux

c. Le remplissage

d. L’artériographie avec embolisation

3.2 Moyens orthopédique

a. Repos au lit

b. Suspension en Hamac

c. Traction continue

d. Réduction par manœuvre externe

3.3 Moyens chirurgicaux

a. La laparotomie

b. Ostéosynthèse externe

b.1 Le fixateur externe

b.2 Le vissage percutané

c. Ostéosynthèse interne

c.1 Voie d’abord

c.2 Techniques chirurgicales

3.4 Rééducation

4- Stratégie thérapeutique et indications

4.1 Contexte d’urgence

a. état de choc hémorragique

b. lésions ouvertes

c. situations favorables

4.2 Hors contexte d’urgence

a. lésions ouvertes

b. en l’absence de problème cutané et de complications infectieuses

b.1 lésions de type B a instabilité horizontale

b.2 lésions de type C a instabilité horizontale et verticale

i. synthèse de l’arc postérieur

ii. synthèse de l’arc antérieur

VIII. Résultats à long terme

1- Moyens de suivi dans les fractures du bassin

2- Les complications tardives

2.1 Séquelles ostéoarticulaires

2.2 Séquelles neurologiques

2.3 Séquelles urogénitales

2.4 Séquelles digestives

3- Evaluation des résultats

CONCLUSION

![]() Télécharger le rapport complet

Télécharger le rapport complet