Le vieillissement est un processus lent, progressif et inégal selon les individus, en raison des variabilités physiques, psychiques, génétiques et environnementales propres à chaque personne. Tandis que des personnes âgées connaissent un vieillissement « réussi » ou encore « habituel », d’autres développeront une dépendance. Décrite depuis les années 70, la fragilité de la personne âgée est un concept gériatrique dynamique et évolutif, impliquant de nombreuses dimensions de la vie courante et entrainant un risque de développer une perte d’autonomie. Elle correspond à un état d’équilibre précaire en lien avec la réduction des réserves physiologiques liée au vieillissement et serait responsable d’une incapacité à répondre à un stress physique, psychique ou social. Sa prise en charge nécessite des interventions médicales, sociales et psychologiques. Bien qu’il n’y ait pas de définition consensuelle, les auteurs restent unanimes quant à ses conséquences : risque de décompensation fonctionnelle, multiplication des hospitalisations, dépendance dans les actes de la vie quotidienne, institutionnalisation et hausse de la mortalité. On estime que sa prévalence varie de 4 à 59,1 % et semble fonction des critères diagnostiques employés .

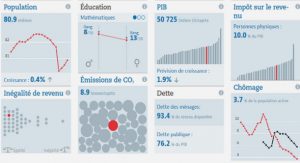

Quels que soient les modèles d’estimation du vieillissement de la population française, les résultats convergent : la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus augmentera fortement jusqu’en 2040. Deux causes ont été identifiées : l’arrivée des générations issues du baby-boom dans cette classe d’âge et de l’allongement de l’espérance de vie. En 2016, celleci atteint 85,3 ans pour les femmes et 79,3 ans pour les hommes, soit respectivement +1,2 an et +2,2 ans par rapport à l’année 2006 . D’après les projections démographiques de l’INSEE, on estime donc qu’en 2040 un habitant sur quatre aura 65 ans ou plus, contre 18% en 2013 .

La fragilité

Le concept de fragilité

La fragilité gériatrique est une notion biomédicale qui est apparue aux États-Unis à la fin des années 1970, devant le constat d’un vieillissement inhomogène des personnes, avec accroissement du nombre de personnes âgées en situation de dépendance. Souvent synonyme d’incapacité et de dépendance, elle a longtemps désigné les personnes âgées de plus de 65 ans qui dépendent d’autres intervenants pour les actes de la vie quotidienne ou qui sont en institution . En l’absence de critères validés, le terme de fragilité traduisait aussi de façon récurrente l’impression clinique presque intuitive des soignants, de vulnérabilité d’une personne âgée en situation de stress aigu .

À partir des années 1990, les travaux de recherche et les publications en gériatrie se multiplient de façon exponentielle, notamment afin d’améliorer les connaissances des mécanismes conduisant à la dépendance. L’objectif est de pouvoir identifier les personnes âgées prédisposées à la perte d’autonomie avant l’apparition des troubles, afin de mettre en place des mesures de prévention. On accorde alors à la fragilité un sens nouveau, celui de stade clinique précédant la perte d’autonomie. Elle est différenciée de l’incapacité et des comorbidités, bien qu’un chevauchement de ces trois entités reste possible . L’état de fragilité précédant la dépendance serait caractérisé par des limitations fonctionnelles, non ressenties et asymptomatiques, qui n’entravent pas l’autonomie du patient dans les activités basiques de la vie quotidienne. L’intérêt de la fragilité réside dans son potentiel de réversibilité en cas d’intervention préventive ou thérapeutique sur les paramètres déficitaires. Il serait alors possible de favoriser la robustesse d’une personne ou le retour à un vieillissement dit « réussi ».

Dès lors, un clivage se profile entre les personnes âgées en bonne santé ou « robustes », qui présentent éventuellement des pathologies équilibrées mais qui sont indemnes d’incapacités fonctionnelles, et les personnes âgées dépendantes. L’OMS définit l’incapacité comme toute restriction dans les capacités à réaliser une activité ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. Les personnes dépendantes sont dans l’impossibilité partielle ou totale d’effectuer sans aide les activités physiques, psychiques et sociales de la vie quotidienne et de s’adapter à l’environnement. Les capacités fonctionnelles concernées sont celles de la vie courante : s’alimenter, marcher, se laver et s’habiller, aller aux toilettes, etc. Entre ces deux catégories, se trouve un troisième sous-ensemble de personnes « fragiles ». Il se compose de personnes en état d’équilibre instable entre la robustesse et la perte de fonctionnalité. A ce stade et en l’absence d’intervention, des évènements défavorables peuvent survenir au cours d’un stress aigu de nature diverse (physique, psychologique, social ou environnemental) : chutes, incapacité, hospitalisation, décompensation aigue de pathologie, voire le décès.

Plusieurs modèles physiologiques ont été mis au point pour tenter d’appréhender le syndrome de fragilité : biologique, fonctionnel, physiologique ou dynamique.

Parmi eux, deux modèles ont particulièrement fait évoluer la recherche sur ce concept . Le premier est le modèle phénotypique de la fragilité, élaboré aux États-Unis en 2001 par Linda Fried et son équipe. L’hypothèse de départ est que celle-ci résulte d’un cycle biologique avec évolution défavorable du métabolisme énergétique. La sarcopénie en serait le point de départ, en association au dérèglement neuroendocrinien et aux dysfonctions immunitaires et nutritionnelles . Le modèle de Fried aborde la fragilité dans une perspective exclusivement physique, où l’ensemble des modifications physiologiques et métaboliques entraînent une perte progressive des réserves physiques de la personne âgée. Ce modèle prend en compte cinq paramètres physiques, qui peuvent être altérés dans le syndrome de fragilité :

– force musculaire

– vitesse de marche

– sensation de fatigue

– poids

– niveau d’activité physique

Cette approche a été validée avec les données de la Cardiovascular Health Study, étude de cohorte américaine ayant inclut 5317 patients âgées de 65 ans et plus . L’échelle de Fried en est issue et catégorise les patients en trois niveaux selon le nombre de critères altérés : robuste (aucun critère), pré-fragile (un ou deux critères), fragile (trois critères ou plus).

Fried et al. ont démontré la validité prédictive du phénotype de fragilité pour la survenue d’évènements de santé péjoratifs, indépendamment des comorbidités, de l’hygiène de vie et des caractéristiques psychosociales . À trois ans, par rapport aux personnes âgées robustes, les personnes âgées fragiles ont un risque de chute ou d’hospitalisation deux fois plus important. Le risque d’entrée dans la dépendance est cinq fois plus élevé et le risque de décès est six fois plus élevé. Le statut « pré-fragile » expose aux mêmes risques d’incidents de santé précités. Le fait d’être « pré-fragile » prédispose au risque de devenir fragile après 3 à 4 ans d’évolution sans intervention .

|

Table des matières

INTRODUCTION

PRÉ-REQUIS

I. La fragilité

a) Le concept de fragilité

b) Épidémiologie

c) Physiopathologie et déterminants du syndrome de fragilité

d) Outils de dépistage de la fragilité

e) Fragilité et médecine générale

II. Activité physique et sportive

a) Définitions

b) Méthodes de quantification de l’activité physique

c) Vieillissement et évolution des capacités physiques

d) Bénéfices de l’activité physique chez la personne âgée

e) État des lieux de l’activité physique en France après 65 ans

f) Activité physique et médecine générale : le « sport sur ordonnance »

g) Fragilité et activité physique

ÉTUDE

I. Patients et méthode

a) Schéma et population d’étude

b) Données recueillies

c) Analyses statistiques

II. Résultats

a) Caractéristiques des patients

b) Patients « actifs »

c) Patients « inactifs »

d) Analyses bivariées

e) Analyses multivariées

f) Évaluation des questionnaires de dépistage

III. Discussion

a) Résultats

b) Intérêt du syndrome de fragilité en médecine générale

c) Fragilité et activité physique

d) Forces et limites de l’étude

e) Perspectives

CONCLUSION

RÉSUMÉ

ANNEXES

BIBLIOGRAPHIE